Москва

Ваш город:

Москва?

Подтвердить

Изменить

Заказ тура

Регистрация |

Войти

Регистрация

Зачем вам это?

Делиться с другими своими впечателениями об отдыхе;

Общаться и заводить друзей среди туристов;

Обрести популярность в нашем сообществе.

Регистрация турфирмы на нашем сайте позволит вам:

Отвечать на отзывы клиентов и быть более заметным среди целевой аудитории;

Повысить позиции вашей турфимы в поисковых системах;

Внести фирму в базу сайта и получать звонки;

Забыли пароль?

Укажите свою почту и мы вышлем вам новый :)

Майская прогулка по Замоскворечью

Отзыв написан: 11 июня 2013 г.

Прогулка по Москве № 1. От Октябрьской до Третьяковской.

Выхожу на Октябрьской радиальной и иду по Якиманке .Свое название улица получила еще в 17 веке. Связано оно с находящимся здесь с 15 века приделом во имя святых Иоакима и Анны Благовещенской церкви. Сама церковь была снесена в 30-х годах прошлого века, а название улицы сохранилось до сих пор.

Еще в 14 веке здесь проходила дорога в Калугу. Селились ремесленники, позже чиновники и купечество. Место было низменное, в паводок заливалось, поэтому застройка была редкой – усадьбы с огородами.

В советское время – улица Димитрова. В это время почти все старые дома были снесены, но кое-что осталось. Как память о прошлом – великолепное здание дом купца Игумнова, в котором сейчас находится французское посольство. А теперь о доме и его хозяине: Игумнов Николай Васильевич был человеком богатым – имел золотые прииски и был совладельцем Ярославской мануфактуры. В 1888 году решил обустроить себе московскую резиденцию, а место это выбрал потому что, в этих местах прошло его детство…Выкупил ветхий домик, пригласил молодого, но уже известного ярославского архитектора Николая Поздеева и не скупясь на всяческие чудеса – изразцы с фарфоровых заводов Кузнецова, кирпич из Голландии и т.д., помолясь, начал строительство…И получился этакий сказочный терем в псевдорусском стиле. Все бы хорошо, но легенда гласит, что то ли у купца с архитектором какие-то неприятности были, то ли архитектор был серьезно болен, но умер он молодым и сей шедевр был его последней постройкой. Да и сам Игумнов в этом домике счастья не нажил – Москва не принимала провинциала и распускала разные слухи… то де жил Игумнов с танцовщицей, но та изменила ему и была замурована в одной из стен, то на одном из приемов выложил пол золотыми червонцами. О последнем случае доложили царю-ампиратору и он выслал Игумнова в Абхазию без права возвращения в Москву. Абхазия тогда были прямо скажем не самым здоровым местом – болото, малярийные комары и ядовитые змеи… Но наш купец-молодец не растерялся выкупил большой участок болота, посадил кипарисы и эвкалипты, которые вытянули излишек влаги и превратили эти места в замечательный курорт, на который мы все стремились в социалистические времена. Кроме того построил рыбоконсервный завод и завел плантации мандаринов и других фруктовых деревьев. После революции не эмигрировал, а работал до смерти на своих цитрусовых плантациях агрономом и только на могилке завещал посадить свои любимые кипарисы. Вот какие люди были.

А продолжение истории дома-теремка таково: после революции клуб работников Гознака, затем институт мозга (чьи только великие мозги здесь не побывали… ), а затем стало посольством Франции в Москве.

Сворачиваем с Якиманки в первый же переулок – СпасоНаливковский.

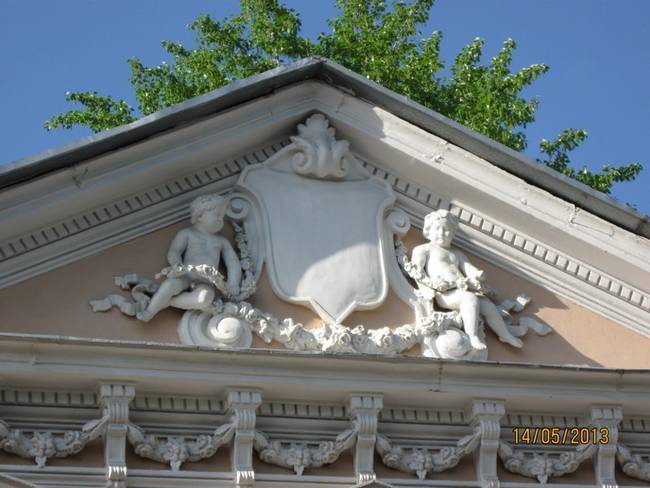

Название включает в себя 2 слова. Наливки – местность, в которую выселил князь Василий III своих телохранителей, чтобы они могли пить хмельные напитки когда вздумается и своим примером не заражали добропорядочных граждан, потому что в те времена выпивать на Руси было не принято. А вторая часть названия по церкви Спаса Преображения, построенной здесь в 17 веке. До нас не сохранилась. Зато переулок радует глаз несколькими небольшими усадьбами XVIII века, которые нынешние владельцы привели в порядок. Можно полюбоваться на прекрасную лепную отделку домиков.

Заканчивается переулок большим доходным домом. Сворачиваю налево на Большую Полянку.

История названия: в 15-16 веках была населена ремесленниками, в основном кадашами и бондарями. Называлась Космодамианской по названию существовавшей здесь церкви. С начала 18 века в связи с тем, что улицу окружали обширные поля, стала называться Большой Полянкой. Сразу же на глаза попадается дом, построенный в готическом стиле, что большая редкость для Москвы.

Об этом доме писал Вересаев в своем рассказе «Проклятый дом». Вот рассказ: На одной из больших улиц Замоскворечья стоит вычурно-красивый, угрюмо-пестрый дом. Вот что рассказывают про этот дом. Его выстроил для себя один богатый сибирский золотопромышленник. Заказал архитектору проект, одобрил, заключили договор. В договор промышленник ввел огромную неустойку, если работа не будет закончена к условленному сроку. Все время при стройке придирался, тормозил, заставлял снова и снова переделывать. Архитектор увидел, что попал в когти дьявола, что к сроку заказа не кончит; уплатить же неустойки он не имел возможности. И повесился в этом самом доме, который построил. Хозяин поселился в доме с девушкой-дочерью. Она влюбилась в певца итальянской оперы. Отец, конечно, и думать ей запретил о подобном замужестве. Она убежала с итальянцем за границу. Отец остался жить один в огромном доме. Сильно злобился на дочь и сильно по ней тосковал. Тоска победила. Поехал за границу отыскивать дочь. Отыскал ее, брошенную итальянцем, в нужде, беременную. Привез обратно. И тут победила злоба. Он замуровал дочь в светелке над вторым этажом. Дверь наглухо заделал кирпичами, оставил только маленькое окошечко; в него ей подавали еду и питье. Подкупленная прислуга молчала. Пришло время ей родить. Ее крики и стоны разносились по всему дому. Отец запретил оказывать ей какую-либо помощь, сидел у себя в кабинете и три дня слушал, как по гулким комнатам обоих этажей носились ее стоны и вопли. В ночь на четвертый день все стихло. В светелке нашли мертвую мать и мертвого младенца. А для отца дом продолжал оставаться полным стонами и криками. Он не спал по ночам и все время расхаживал в халате по ярко освещенным комнатам особняка. Наконец не выдержал и уехал куда-то за границу. Дом до самой революции стоял пустым. Опять почти повторение истории с домом Игумнова, видимо замурованные девушки – любимая московская легенда. В общем, все умерли… Печально, а дом очень красив и необычен – настоящая «жемчужина».

До последнего времени здесь размещался дом пионеров. Сейчас как будто бы его ремонтируют. Лично я его в приличном виде за 15 лет хождения мимо не видела. Надеюсь, что когда-нибудь он порадует глаз, а пока наполовину занавешен тряпочкой.

Идем дальше.Большая Полянка, 39 — одноэтажный усадебный дом с мезонином купцов Рогаткиных-Ёжиковых. Вот ведь какая милая фамилия, а человек солидный!

Михаил Иванович Рогаткин-Ежиков состоял в купечестве с 1849 г. и торговал под фирмой «Михаил Иванович Рогаткин-Ежиков и сын» пушным товаром в Тёплых рядах Китай-города. Его сын Дмитрий Михайлович получил в 1891 г. купеческое свидетельство и продолжил дело отца. О супругах сохранилось интересное свидетельство П.А.Бурышкина: "Рогаткина-Ежикова хорошо знали, потому что у него была жена очень красивая, прекрасно одевавшаяся и посещавшая все "первые представления" в театрах".

Дальше виднеется высокий шпиль колокольни.

Подойдем поближе:Это храм Успения в Казачьей слободе, 1695, колокольня XVIII—XIX в.в. Храм каменный был устроен в 1695 г. стольником В.Полтевым. В 1812 г. храм выгорел изнутри а в 1818 г. церковный староста Никита Карпышев восстановил храм (раньше, чем свой сгоревший дом). Опять же удивляюсь, какие люди! В начале XIX в. церковным старостой был купец П. Рогаткин, а после него - его сын Д.П. Рогаткин. Оба жертвовали на церковь большие суммы (семья Рогаткиных жила неподалеку). Храм был закрыт к 1922 г. Сразу же было изъято церковное имущество. Верх колокольни и главы храма были сломаны. В конце октября 1930 г. Моссовет прислал запрос по ходатайству Цветметалла о сносе ц.Успения в Казачьей. Однако она была только закрыта, но не разрушена. Сломаны главы храма и верх колокольни; снесен дом причта с юго-запада на углу Казачьего переулка. В 1970-е гг. началась медленная реставрация; к 1983 г. восстановлена древняя основная часть, поставлена глава, но вместо креста - дрючок. Внутри находились типография и архив Всесоюзного заочного финансово-экономического института. Храм вместе с «оградой конца XVIII в.» стоит на государственной охране под № 352. По сведениям искусствоведа Н.Молевой, последний настоятель церкви отец Андрей Владимирович Воскресенский при поддержке старосты Д.М.Рогаткина-Ежикова готовил на основании церковного архива публикацию по истории церкви и, шире, жизни казачества на Москве. При закрытии храма она погибла вместе со всем архивом. В конце 1990 г. исполком Моссовета согласно письму Патриарха Алексия II вернул храм верующим.

Дальше видим изумительную очень нарядную церковь святого Григория Неокесарийского. И у нее древняя и очень интересная история.

Каменный храм святителя Григория Неокесарийского был воздвигнут на месте древней деревянной церкви, которую, в свою очередь, построил князь Василий II Тёмный. Предание гласит, что, находясь в татарском плену, князь дал обет: если вернется домой, построит в том месте, откуда увидит Москву, храм во имя святого, память которого совершается в этот день. Освобождение из неволи произошло 17 ноября 1445 г. — день празднования памяти святителя Григория, епископа и чудотворца Неокесарийского. Тогда измученный пленом и долгой дорогой домой князь увидел белокаменный Кремль. Место, откуда открывался этот вид, находилось немного юго-восточней нынешнего расположения храма. Вероятно, князь ехал по дороге, совпадающей с современным Старомонетным пер. Первоначальный храм во время пожара сгорел. Каменный храм возводили лучшие зодчие своего времени — Иван Кузнечик и Карп Губа, обычно выполнявшие царские заказы. Для росписи церкви были приглашены художники из Костромы. Изразцовый фриз — наиболее известная особенность великолепного убранства храма. Керамические поливные изразцы с многоцветным узором «павлинье око» выполнены мастером Степаном Ивановым Полубесом «сотоварищи». На украшение храма пошло 9 тыс. изразцов. Краски их до сегодняшнего дня сохранили свою первоначальную яркость. Церковь получила народное название «Красной», то есть красивой. Это название употреблялось в официальных документах вплоть до кон. XVIII в. Иконы для иконостаса писали царские изографы, мастера Оружейной палаты во главе с Симоном Ушаковым.

В 1671 г. царь Алексей Михайлович венчался здесь с Натальей Кирилловной Нарышкиной. В 1672 г. в этом храме протопоп Андрей Савинов крестил младенца Петра Первого, первого российского императора. Позднее в церкви хранилась купель, в которую погружали царя. Для расположения этой реликвии в южной стене храма была устроена ниша. Великое освящение храма произошло 1 марта 1679 г. В этот день Патриарх Московский Иоаким освятил в ней главный престол во имя святителя Григория Неокесарийского. На освящении храма присутствовал царь Феодор Алексеевич.

Церковь имела статус придворной и регулярно посещалась членами царствующей фамилии. Здесь любила молиться великая княгиня Елизавета Феодоровна.

В 1922 г. ценности храма были изъяты. В 1930 г. Моссовет постановил сломать шатровую колокольню для расширения тротуара. Историкам удалось предотвратить снос. В колокольне был прорублен сквозной проход. В 1938 г. Моссовет вынес решение: «Церковь закрыть, а здание использовать под культурные нужды». В акте обследования 1939 г. отмечено: «Сломан ценнейший иконостас XVII в. и нет паникадила XVIII в.» Иконы из храма были переданы в музеи. Ценнейшая Богоматерь Елеуса-Киккская Симона Ушакова, цикл Страстей Христовых Георгия Зиновьева и ещё множество икон получила Третьяковская галерея. Из всех этих икон место в экспозиции нашлось только для образа Богородицы, остальные, никогда не выставляясь, хранятся в запасниках. Часть икон была передана в Исторический музей, где они так же находятся в запасниках. Резные царские врата главного иконостаса передали в Музей архитектуры им. Щусева. В 1965 г. в обветшавшем храме была произведена комплексная реставрация. Храм поставлен на государственную охрану как памятник истории и культуры. В храме разместился «Всесоюзный производственно-художественный комбинат им. Вучетича».

В 1990 г. по письму Патриарха Алексия II Моссовет вернул храм верующим. С 1994 г. в храме святителя Григория Неокесарийского возобновлены богослужения. К 1996 г. храм был окончательно восстановлен: фасады выкрашены красно-оранжевой краской — суриком, все архитектурные элементы выделены белилами и бирюзой, вызолочены кресты.

Вообще на Полянке много чего сохранилось, но пишу лишь про некоторые дома и церкви, которые мне очень нравятся и попадаются на моем маршруте. Если писать обо всем – ба-а-альшой том получится, глаза так и разбегаются.

Не доходя до храма Григория Неокесарийского, сворачиваю в Старомонетный переулок. Название, как нетрудно догадаться дано по «старому» монетному двору, действовавшему в 1701—1736. Прохожу сквозь новый офисный центр – не самые красивые здания, но все же фасады веселенькие и дворики оформлены газончиками и вазончиками, все же приятно.

И вот я уже на Большой Ордынке. О возникновении названия улицы было высказано несколько версий (вела дорога в Орду, здесь останавливались ханские послы), но правильной является та, что тут жили ордынцы — тяглые люди, главной обязанностью которых являлась перевозка и отправка собранной с русских княжеств дани в Орду.

По правую сторону бросается в глаза храм Иверской иконы Божьей Матери на Всполье.

И опять же с очень интересной историей. Москва – вообще как ларец с драгоценностями – иногда они на самом виду, иногда обнаруживаются в каком-нибудь дворе или подворотне, а иногда случайно находятся какие-то интересные сведения в интернете и ноги сами тянут взглянуть на диковину.

Церковь Иверской Божией Матери, по приделу Георгия Великомученика, что на Всполье («в Ордынцах») известна тем, что еще до воцарения Романовых она получала ругу — жалованье от казны.

В конце XVII века на месте деревянной поднялась церковь каменная, а в 1802 году на средства капитана Ивана Савинова возвели главный храм. Тогда-то Иверский придел переименовали в Георгиевский. Но почему боевому капитану пришла такая мысль? Дело в том, что Павел I не признал учрежденный Екатериной II, своей матушкой, «императорский военный орден Великомученика и Победоносца». Более того, император хотел ввести новую систему наград, в которой места для ордена Святого Георгия не было.

Любой человек, вспомнив кавалеров ордена, русских полководцев и воинов, а также высочайший статус награды, удивился бы подобному решению. Офицеры же смириться с этим не могли. Капитан Савинов потратил свои средства на восстановление храма, и прав ли был капитан? На этот вопрос ответили прихожане церкви: через несколько лет все они называли храм по имени Георгия Великомученика.

Обновляли церковь несколько раз, но в начале тридцатых годов XX столетия ее закрыли, а чтобы свято место не пустовало, разместили в ней клуб авторемонтного завода, затем отдали помещение современным художникам, и лишь в 1992 году в церкви возобновились богослужения.

Идем дальше и по левую сторону замечаем белую стену с решетчатыми воротами. Это Марфо-Мариинская обитель!

Основательницей и первой настоятельницей московской Марфо-Мариинской обители была великая княгиня св. Елизавета Федоровна. В 1894 году состоялась свадьба ее младшей сестры Алисы Гессенской и Николая II. Великая княгиня стала заниматься благотворительностью и помогать беспризорным, больным и беднякам. Когда в 1904 году началась русско-японская война, она отправляла на фронт санитарные поезда, продовольствие, обмундирование, лекарства, подарки и даже походные церкви с иконами и утварью, а в Москве открыла госпиталь для раненых и комитеты по призрению вдов и сирот военнослужащих.

Именно в то время великокняжеская чета начала покровительствовать Иверской общине в Замоскворечье, где готовили сестер милосердия. После смерти мужа Елизавета Федоровна, полностью удалившись от светской и дворцовой жизни, разделила драгоценности на три части: первая была возвращена казне, вторая отдана ближайшим родственникам, третья пошла на благотворительность, и главным образом, на создание Марфо-Мариинской обители. Большой участок с роскошным садом княгиня приобрела на деньги от фамильных драгоценностей и от проданного особняка на Фонтанке в северной столице. В обитель принимались православные девушки и женщины от 21 до 45 лет. Сестры не давали монашеских обетов, не облачались в черное, могли выходить в мир, спокойно покинуть обители и выйти замуж (Павел Корин, трудившийся над росписью соборного храма обители, сам был женат на ее бывшей воспитаннице), а могли и постричься в монашество.

В обители на Ордынке были устроены две церкви, часовня, бесплатные больница, аптека, амбулатория, столовая, воскресная школа, приют для девочек-сирот и библиотека. На наружной стене обители висел ящик, куда бросали записки с просьбами о помощи, и этих просьб поступало до 12 тысяч в год. Настоятельница собиралась открыть отделения обители по всем губерниям России, устроить загородный скит для ушедших на покой сестер, а в самой Москве организовать во всех частях детские приюты, богадельню, и построить дом с дешевыми квартирами для рабочих.

Центральный храм во имя Покрова строился в 1908 году архитектором А.Щусевым, в псковско-новгородском стиле. Расписывался М.Нестеровым и П.Кориным, в оформлении участвовал скульптор С.Коненков. Храм украшен прекрасной белокаменной резьбой. Нестеров создал здесь известные свои композиции «Путь к Христу», изображавшую 25 фигур, «Христос у Марфы и Марии», «Утро Воскресения», а также подкупольное изображение Бога Сафаофа и лик Спаса над порталом. В Покровском храме была устроена потайная лестница, ведущая в подземную усыпальницу — ее расписывал Корин на сюжет «Путь праведников ко Господу». Там настоятельница завещала себя похоронить: после того, как сердцем избрала Россию своей второй родиной. Елизавета Федоровна была поистине святой – помогала сиротам, неизлечимо больным, беднякам.

После революции обитель не трогали и даже помогали с продовольствием и медикаментами. Чтобы не давать повода провокациям, настоятельница и сестры почти не выходили из стен, и каждый день служили Литургию. Постепенно власти подбирались к этому христианскому островку: сначала прислали опросные листы для проживающих и излечивающихся, потом арестовали несколько человек из больницы, потом объявили о решении перевести сирот в детский дом. А в апреле 1918 года, в Светлый Вторник после Пасхи, в обители служил Литургию и молебен св. Патриарх Тихон, давший св. Елизавете последнее благословение. Сразу после его отъезда настоятельница была арестована — ей даже не дали просимых двух часов на сборы, выделив только «полчаса». Простившись с сестрами, под вооруженной охраной латышских стрелков, она уехала в машине в сопровождении двух сестер — любимой келейницы Варвары Яковлевы и Екатерины Янышевой. Жизнь ее окончилась трагически. В ночь на 5 (18) июля 1918 года великая княгиня Елизавета Фёдоровна была убита большевиками: сброшена в шахту Новая Селимская в 18 км от Алапаевска.

Ее московская обитель просуществовала до 1926 года, а потом еще два года там действовала поликлиника, где работали бывшие сестры под руководством княжны Голицыной. После ее ареста одни насельницы были высланы в Туркестан, а другие создали маленькое огородное хозяйство в Тверской области и выживали там под руководством о. Митрофана Серебрянского. После закрытия в соборном храме обители открылся городской кинотеатр, потом дом санитарного просвещения, а в Марфо-Мариинской церкви — амбулатория им. профессора Ф. Рейна. Ее храмовую икону святых Жен-Мироносиц передали в соседнюю замосквореченскую церковь Николы в Кузнецах, а на территории бывшей обители установили статую Сталина. После войны в бывшем Покровском храме разместились Государственные реставрационные мастерские, переведенные сюда из Никольского храма на Берсеневке. Вплоть до недавнего времени эта организация под именем Художественно-реставрационный центр им. И.Э. Грабаря занимала помещения замосквореченской обители. А в Марфо-Мариинском храме еще в 1980-х годах работала лаборатория Всесоюзного института минерального сырья и кабинет лечебной физкультуры с оборудованным в помещении бывшего храма спортивным залом.

Возрождение Марфо-Мариинской обители милосердия началось в 1992 году, когда постановлением столичного правительства архитектурный комплекс Марфо-Мариинской обители был передан Московской Патриархии. Ключи от главного собора обители — Покрова Пресвятой Богородицы — построенного по проекту А. Щусева, расписанного В. Нестеровым и П. Кориным, были возвращены Церкви Всероссийским художественным научно-реставрационным центром имени И.Э. Грабаря лишь в конце 2006 года. И вот теперь тут такой прекрасный зеленый оазис с белокаменными строениями почти в центре Москвы.

Ну вот и подходит к концу прогулка. Выходим из ворот обители. Почти напротив в старинном особняке располагалась студия художника Клыкова.

за забором виден дворик с сиренью, почти как раньше в купеческих усадьбах….А впереди Церковь Святителя Николая чудотворца в Пыжах.

Существовало несколько предположений по поводу происхождения названия храма. Согласно одной версии, некогда в этих местах в изобилии росли пыжи — растения, которые по-другому называются «палочник широколистный». По иному предположению, храм получил такое название оттого, что здесь стояли дома пыжевщиков — военных, «делавших в прежнее время к стрелянию пыжи». Думали также, что рядом жили богатые люди по фамилии Пыжевы, которые и построили этот храм. Но, вероятнее всего, церковь получила это название, когда здесь, в Стрелецкой слободе, поселились стрельцы приказа полковника Богдана Пыжова. Деревянный храм, первоначально посвященный Благовещению Пресвятой Богородицы, был основан не ранее 1593 года. В то время здесь, в малонаселенном и тихом Замоскворечье, в деревянных домах жили стрельцы Приказа Философова. Вероятно, на их пожертвования и была построена церковь. В правление царя Алексея Михайловича (1645-1676) полк Философова был отправлен в Киев, и вскоре здесь появились стрельцы Богдана Пыжова. В мирное время стрельцы занимались торговлей, ремеслами, а чтобы не употреблять деньги на радость телу и погибель душе, построили у себя в слободе каменный храм взамен деревянного. Была раньше у людей такая потребность: не только есть, пить и одеваться, но и молиться, причем в храме, построенном на кровные деньги во славу Божию. Дважды храм подвергался нападениям врагов Православия. В первый раз — в 1812 году. В церкви поселились французы, которые совершили множество святотатств: похитили ценные вещи, оставили без оклада и разрубили по листам Евангелие, изрубили с левой стороны храмовую икону Благовещения Пресвятой Богородицы. Напрестольный крест, в котором помещалось 62 частицы мощей Киевских святых, был разломан, а святые частицы разбросаны по престолу... По преданию, из всех ценностей уцелела только риза на иконе святителя Николая. Этот образ был повернут ликом к стене и остался нетронутым. Нетрудно догадаться, когда здесь вновь начали творить бесчинства. На этот раз к святыням потянулись руки не иноземцев, а своих, тех, кого, может быть, крестили в этой церкви. В 1934 году храм был закрыт. В середине сороковых здесь находилась акустическая лаборатория Наркомата среднего машиностроения, затем — НИИ стройматериалов, затем «Росмонументискусство ». Храм был возвращен Церкви 27 сентября 1990 года. 13 ноября 1990 года указом Святейшего Патриарха Алексия II настоятелем храма назначен протоиерей Александр Шаргунов. Первое богослужение состоялось 11 июля 1991 года. Однако еще более полугода в главном приделе работали мастерские «Росмонументискусство».

Почти напротив храма огромное здание в стиле сталинского классицизма построено в 1957 году. Размещается здесь госкорпорация Атомэнергопром, а здесь уже свои истории, нам неведомые – атом – дело секретное

Ну вот так потихоньку и заканчиваю я свой маршрут, ныряю в метро и еду в свое Новогиреево наполненная впечатлениями и желанием сразу залезть в интернет и поискать интересные истории об увиденном. Их я и написала выше.

.

Мне нравится

3

Подписаться на автора

Отзывы о других городах России

Посмотреть все отзывы о России

Форум о России

-

НИКОГДА НЕ ПРИЕЗЖАЙТЕ В КРЫМ!!!! от Timur1980

-

Кража в России - как надо действовать? от Kolchan

В Марфо-Мариинской обители очень долго (последние лет 50 точно) находилась поликлиника № 68 им. профессора Рейна, к которой я приписан был.

Ваш рассказ-прогулка по Замоскворечью очень интересная и познавательная.. Жду-недождусь следующего рассказа.

С благодарностью.

Ольга Петрикова